Ingrese una palabra o frase en cualquier idioma 👆

Idioma:

Traducción y análisis de palabras por inteligencia artificial ChatGPT

En esta página puede obtener un análisis detallado de una palabra o frase, producido utilizando la mejor tecnología de inteligencia artificial hasta la fecha:

- cómo se usa la palabra

- frecuencia de uso

- se utiliza con más frecuencia en el habla oral o escrita

- opciones de traducción

- ejemplos de uso (varias frases con traducción)

- etimología

Qué (quién) es Метеориты - definición

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО, ДОСТИГШЕЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Метеориты; Аэролиты; Микрометеорит; Аэролит; Метеоритчик

Метеориты

Метеориты или аэролиты - каменные или Железные массы, которые падаютна землю из небесного пространства, причем обыкновенно наблюдаютсяособые световые и звуковые явления. Теперь нельзя уже сомневаться в том,что метеорн. камни космического происхождения; особенности наружнойповерхности (черная Кора, углубления) М., их минералогического состава истроения дают возможность признать М. в найденном камне или железноймассе даже и в том случае, когда не наблюдалось непосредственно егопадение. М., иначе называемые аэролитами, сидеролитами, уранолитами,метеоролитами, бэтилиями (baituloi), небесными или метеорными камнями ит.д. известны с глубокой древности. В книге пророка Иосии, в китайскихрукописях, у Ливия, Плутарха и других писателей встречаются указания нападения метеорных камней, восходящие до VII ст. до Р. Хр. В древностиэти М. служили предметом обожания и поклонения, считались святынями; вэтом отношении особенно замечателен черный камень Каабы в Мекке, имеющий2 м высоты и известный под названием Хаджар-эль-Асвад. Из дошедших донас и исследованных М., падение которых наблюдалось и описано, старейшимявляется М. Энзисгейма в Эльзасе (Ensisheim), упавший 4 (16) ноября 1492г. С конца прошлого столетия М. делаются предметом исследования ученых ив 1794 г. Хладни устанавливает целым рядом доводов необходимостьдопущения их космического происхождения. Толчок и главный материал дляисследования Хладни дал громадный М. весом около 700 кг, привезенный в1772 г. Палласом из дер. Медведевой у Красноярска, где этот камень былнайден казаком еще в 1749 г.; главная масса этого М., известного подназванием Палласова железа, хранится в академии наук в С.-Петербурге.Остававшиеся еще сомнения были окончательно устранены подробным докладомБиo о падении М. в l'Aigle, во Франции, 14 (26) апреля 1803 г. Изнебесного пространства М. вступают в атмосферу земного шара со скоростьюв 10 - 45 миль в секунду. Сопротивление воздуха быстро уничтожаетзначительную часть скорости. Так, по определению Гершеля, М. Мидльсбруга2 (14) марта 1882 г. в момент падения имел скорость только 412 фт в сек;несколько камней М. Гессле упали на ледяной покров реки толщиною всего внесколько дюймов и отскочили, не пробив его. Уничтоженная энергиядвижения превращается в теплоту, которой оказывается достаточно длятого, чтобы накалить летящий М. докрасна и оплавить его снаружи. Иногдапри небольшой скорости полета и больших размерах М. получаетсявпечатление медленно передвигающегося огненного шара, который, попредложению Араго, назыв. в этом случае болидом. Полет М. в земнойатмосфере так непродолжителен, что развившаяся на поверхности М. теплотане успевает проникнуть вглубь М.; только наружная часть оплавляется иобразует на М. тонкую черную (изредка серую), то матовую и шероховатую,то гладкую и блестящую кору, которая является одним из наиболее важныхпризнаков М. Кора часто обнаруживает застывшие потоки расплавленноймассы, стекавшую во время полета с передней стороны М. назад; благодаряэтому часто легко определить поверхность М., которая при полете былаобращена вперед; в этом отношении очень поучителен М. Станнерна. Если М.покрыт трещинами, то расплавленная масса проникает и в них, образуяжилки или сеть черного стекловатого вещества внутри камня.Непосредственно после падения М. обыкновенно оказывается еще оченьгорячим, но есть указания и на падение холодных М. При вступлении ватмосферу земли М. часто трескается, со взрывом рассыпается в более илименее значительное число осколков, которые также все покрываются корой.Наряду с образованием коры идет и образование тех своеобразныхуглублений на поверхности М., которые представляются как бы отпечаткамипальцев на мягкой пластической массе и получили от Добрэ названиепиэзоглиптов (т. е. отпечатков пальцев). Их происхождение объясняетсятем, что многие метеориты богаты желваками троилита (FeS) различнойвеличины и формы, которые благодаря своей плавкости во время полетарасплавляются и вытекают из камня, оставляя на его поверхностиупомянутые углубления; известны случаи, когда этим путем образовалисьдаже сквозные отверстия, округлые или эллипсоидальные дыры. число,размеры и веc принадлежащих к одному падению камней чрезвычайноразличны; часто падает только один камень, часто несколько крупныхкамней, иногда, кроме того, и мелкие осколки; известны случаи, когдаодновременно упало несколько тысяч камней, величиной от ореха дочеловеческой головы, настоящий каменный дождь, как, напр., в Пултуске 18(30) января 1868 г.; принадлежащие к одному падению камни падают частона значительном расстоянии друг от друга. Величина и вес камней иосколков колеблются в пределах от нескольких дцм, до 1 - 2 м диаметров иот многих сотен кг до мельчайших пылеобразных осколков; местами падаютбольшие массы этих мелких осколков (так. наз. космическая пыль), ккоторой, по-видимому, принадлежит и гренландский криоконит. Падение М.сопровождается звуком, который сравнивают с пушечным выстрелом иливзрывом; в громадном большинстве случаев этот звук достигает нас еще допадения М. Кажется правильно видеть в этом звуковую волну от взрыва ирастрескивания, сопровождающего вступление М. в атмосферу земного шара;смотря по тому, продолжает ли М. свой полет со скоростью меньшей илибольшей чем скорость звука, этот последний слышен или до, или послепадения камня. Кроме этого громового звука от взрыва полет М.сопровождается еще особым шумом или свистом, подобным свисту летящегоядра. Состав М., как химический, так и минералогический, представляетмного своеобразного, указывающего на то, что М. образовались ввосстановительной атмосфере или, по крайней мере, в отсутствииокислителей. Элементарный состав М. интересен в том отношении, что досих пор ни в одном М. не найден какой-либо элемент, неизвестный наземле. Главнейшую роль в составе М. играют: железо, никель, фосфор,сера, углерод, кислород, кремний, магний, кальций, алюминий; кроме того,встречаются: водород, азот, хлор, литий, натрий, калий, стронций, титан,хром, марганец, кобальт, мышьяк, сурьма, олово, медь. Важнейшиесоставные минералогические части, констатированные по настоящее время снесомненностью, следующие: 1) известные только в метеоритах: никелистоежелезо (т. е. самородное железо в сплаве с большим или меньшимколичеством никеля), коэнит (Fe, Ni, Co)3C, шрейберсит или рабдит(фосфористое никелистое железо), троилит (FeS), добрэилит (FeS, Cr2S3),ольдгамит (CaS), осборнит (сернистый кальций с сернистым титаном),лавренсит (FeCI2), маскелинит (аморфный минерал состава Лабрадора;стекло. (особый минерал?); 2) встречающиеся и на земле в горных породах,трещинах, вкраплениях и т. п.: алмаз, графит, аморфный углерод, твердыеуглеводороды и близкие к ним соединения, пирит (FeS2), магнетип,(Fe3O4), кварц (Si02), тридимит (=асманит, Si02), брейнерит (MgCO3 спримесью FeCO3), хромит (FеОСг2O3. оливин, энстатит, бронзит, гиперстен,авгит, дюпсид, плагиоклазы (анортит, лабрадор); кроме того следуетотметить стекло, растворимые в воде соли (KCl, NaCl, CaSO4, MgSO4, NH4Clи др.), водную окись железа (вторичного происхождения, результатначавшегося разложения), воду, газы (O, CO2,CO, N, CH4) и некоторыедругие, еще неопределенные, минералы. Сравнение состава метеоритов ссоставом наземных горных пород показывает, что при сходствеэлементарного состава в качественном отношении наблюдается большоеразличие в количественном распределении элементов; характернымипризнаками М. являются значительное распространение в них металлическихсплавов, преимущественно железа с никелем, отсутствие водных минералов,щелочных силикатов, господство оливина, ромбических пироксенов и такихсоединений, которые не могли образоваться или существовать в атмосфере,содержащей воду и много кислорода. Отдельные составные части богатывключениями стекла (но никогда не содержат включений жидкостей), разбитытрещинами, часто оплавлены, недоразвиты, скелетообразны; строение М.часто брекчиевидное; все это указывает на быструю кристаллизациюрасплавленной или газообразной массы. 0бщий габитус М. резко отличаетсяот наземных горных пород; во многих случаях это различие усиливается ещеблагодаря более или менее значительному количеству лучистых агрегатоволивина, бронзита, анортита, образующих шарики или эллипсоидальныеконкреции эксцентрически-лучистые, не встречающиеся в земных породах;эти шарики носят название хондр, а содержащие их М. - хондритов. Из всехвышеумопянутых составных частей М. существенными, встречающимися вбольшом количестве, являются: никелистое железо, оливин, ромбические имоноклинические пироксены, плагиокдаз, маскелинит. Метеорное железообладает сложным строением, обусловленным тем, что в нем чередуютсяболее или менее тонкие слои различного состава, то богатые никелем, тоболее бедные им; многочисленные пластинки срослись по плоскостямоктаэдра. Если вытравить кислотой отшлифованную и отполированнуюпластинку метеорного железа, то на ней появляется тот своеобразный узор,который носит название видманштеттовых фигур. В этих фигурах ясновыступают три различных сплава железа с никелем: один проявляется в видетолстых полос или балок и называется камацитом, другой - тэнит -окаймляет камацит узкими лентами; третий - плессит - выполняеттреугольные промежутки между полосами камацита. В М. до сих пор ненайдено ни малейших признаков организмов; ошибочно за остатки организмовпринимали иногда хондры; присутствие углеводородов, алмаза и графитатакже объясняется совершенно независимо от организмов. Классификация М. у различных авторов различна. В одном согласны все,а именно в том, что следует различать каменные М., состоящие изсиликатов и других минералов, но не содержащих самородного железа илиочень бедных им, и Железные М. или метеорное железо, состоящеепреимущественно из никелистого железа с примесью других минералов, но несодержащее силикатов; в промежутке между ними обыкновенно помещаетсяпереходная группа мезосидеритов, т. е. М., в которых и силикаты, ижелезо играют существенную роль. Из различных классификаций Г. Розе,Чермака, Добрэ, Ст. Менье, Брезины, Флетчера, Коэна и других выяснилось,что следует различать три выше указанные основные группы и что в каждойиз них можно установить несколько вполне определенных подтипов. Но досих пор ни одна из классификаций не пользуется всеобщимраспространением. По последней классификаций, Коэна, М. можно разделитьна: I. Железные метеориты. 1. Метеорное железо (состоит целиком или почти целиком из никелистогожелеза). 2. Литосидериты (=сиссидеритам Добрэ). II. каменные метеориты. 3. Ахондриты, совсем или почти без железа. 4. Хондриты, с хондрами и заметным количеством железа. 5. Сидеролиты (=полисидеритам Добрэ). Что касается дальнейшего подразделения, то относительно метеорногожелеза можно ограничиться указанием на деление его на октаэдрическое игексаэдрическое железо (дальнейшие подразделения см. у Брезины, 1896г.). Из каменных М. и мезосидеритов можно указать следующие главныетипы: 1) эвкрит (авгит и анортит), 2) говардит (авгит, бронзит,анортит), 3) бустит (дюпсид, энстатит), 4) хладнит (энстатит и немногоанортита), 5) диогенит (бронзит), 6) амфотерит (бронзит и одивин), 7)шассиньит (оливин и хромит), 8) хондриты (с хондрами и железом), 9)грэмит (железная cерa с плагиоклазом, бронзитом, авгитом), 10) сидерофир(железная сетка с бронзитом), 11) мезосидерит (железная сетка сбронзитом и оливином), 12) палласит (железная сетка с оливином), 13)шерготтит (оливин и маскединит), 14) уреилит (одивин, авгит, никелистоежелезо, алмаз). М. по своей редкости ценятся очень высоко (25 коп. - 1руб. 50 коп. за грамм). Обыкновенно каменные М. дороже железных.Известно около 1000 падений. но не ото всех имеются образцы в музеях. Поместу падения и обозначаются М. Самые богатые коллекции, как по числу М.(свыше 400 падений), так и по размерам и качеству образцов, в настоящеевремя являются коллекции британского музея в Лондоне,естественноисторического музея в Вене и естественно-исторического музея(Jardin des Plantes) в Париже. В России хорошие коллекции имеются вакад. наук, в Юрьевском унив., у наследников Ю. И. Семашко. в Петровскомземледельч. инст. и т. д. Падение М. наблюдается сравнительно редко; вЕвропе в среднем ежегодно случаются три новых падения. Принимая вовнимание незначительную площадь, обитаемую цивилизованными народами, аслучайность падения М. именно в пределах этой площади, следует думать,что число ежегодно падающих М. достигает нескольких сотен. Происхождение М. Предположения о том, что М. - камни с необычайнойсилой выброшенные вулканами и падающие вдали от этих вулканов, давнооставлены. Признавая космическое происхождение М., можно расходиться вовзглядах на способ образования М.; такое разногласие мнений существует ипо настоящее время. Наибольшей доказательностью отличается то воззрение,которое образование М. приводит в связь с падающими звездами и кометами.Это воззрение представляет развитие высказанного еще в 1794 г. Хладнимнения о тождестве М. и падающих звезд. Космическое происхождениепадающих звезд было окончательно установлено после замечательногопадения звезд 1 (13) ноября 1833 г., когда наблюдалось свыше 200 000падающих звезд. В 1866 г. Скиапарелли показал, что орбита одной из новыхкомет совпадает с орбитой группы падающих звезд, наблюдаемых ежегодно 29июля (10 авг.); в дни появления этих куч падающих звезд иногданаблюдаются также падения М. и космической пыли. Случаи прохожденияспутников Юпитера и земли через кометы подтверждали мнение, что кометыне сплошные тела; наблюдения Клинкерфуса и Погсона показали тожествокомет и куч падающих звезд: то, что на далеком расстоянии представляетсяв виде хвоста кометы, на более близком расстоянии рассыпается в кучупадающих звезд. История кометы Биэлы окончательно подтвердилапредположение о связи куч падающих звезд с кометами. Эта периодическаякомета появлялась в 1772, 1806, 1826, 1832, 1845, 1852 гг. За это времяможно было констатировать разделение этой кометы, образование иувеличению хвостов, расхождение обеих комет, целый ряд важнейшихизменений и, наконец, ее полное исчезновение, так что ни в 1866 г., ни в1872 г. она уже не появлялась. Но зато 16 (27) ноября 1872 г., когдаземля пересекала орбиту исчезнувшей кометы, она встретила несколькотысяч падающих звезд и это явление повторилось 15 (27) ноября 1885 г.,когда по расчету земля снова пересекла эту орбиту; астрономы былиубеждены, что комета Биэла распалась в множество падающих звезд и М.; вэту же ночь упал М. в Мазатлане в Мексике. Спектр света комет, в котороместь и отраженный солнечный свет и собственный свет, удалосьвоспроизвести, пропуская электрический разряд через трубку с разреженнымвоздухом, в которую были положены кусочки М. Многие ученые считают, наосновании всех этих исследований, не только кометы, но и кольца Сатурнаи туманности за скопления падающих звезд и М.; даже солнечную теплотунекоторые объясняют множеством падающих на солнце М. уничтоженнаяскорость которых превращается в теплоту. Обширный ряд опытов,направленных к объяснению и воспроизведению формы, строения, составныхчастей и т. д. М. был произведен Добрэ и некот. другими учеными. Литература. М. чрезвычайно обширна; из общих сочинений или популярныхстатей можно указать на следующие: Е. Coben, "Die Meteoritenkunde"(1894); L. Fletcher, "An introduction to the study of Meteorites"(1893); A. Brezina, "Die Meteoritensammlung K. K. naturhistorischesHofmuseums in Wien" (1896); G. Bose, "Beschreibung u. Eintbeilung derMeteoriten" ("Abh. d. Acad. d. Wissensch." 1863; В., 1864); (J. G.Tschermak, "Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten, erlautertdurch photographische Abbildungen" (1884); Daubree, "Classificationadoptee pour la collection de meteorites du Museum d'Histoire Naturelle"("Comples Rendus de l'Acad. Paris", 65, 1867); St. Meunier, "Meteorites"(1884; прил. к II т. "Encyclopedie chimique" Fremy); Soi'by, "Ou thestructure and origin of meteorites" ("Nature", 1877, 15); Wadsworth,"Lithological Studies" (Кембридж "U. S. A. ", 1884); Nordenskjold,"Ueber die geologische Bedeutung des Herabfallens Kosmischer Stoffe";Chladni, " Ueber den Ursprung der won Pallas gefundenen und anderer ihrahnlicher Eisenmassen" (Рига, 1794); С. Rammelsberg, "Die chemischeNatur der Meteoriten" (1870 - 79); A. Brezina, "Die Meteoriten", и егоже: "Die Gestallung der Meteoriten" (Вена, 1893 и 1894); A. Daubree,"Etudes synthetiques de geologie experimentale" (II, П., 1879); A.Brezina u. E. Cohen, "Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoreisen,erlautert durch photographische Abbildungen"; Buchner, "Die Meteorite inSammlungen"; E. WUIfing, "Verbreitung u. Worth der im Sammiungenaufbewahrten Meteoriten" (1894). Ф. Девинсон-Лессинг.

МЕТЕОРИТЫ

малые тела Солнечной системы, попадающие на Землю из межпланетного пространства. Масса одного из крупнейших метеоров - Гоба метеорита - ок. 60 000 кг. Различают железные и каменные метеориты.

Метеориты

железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства; представляют собой остатки метеорных тел (См. Метеорное тело), не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.

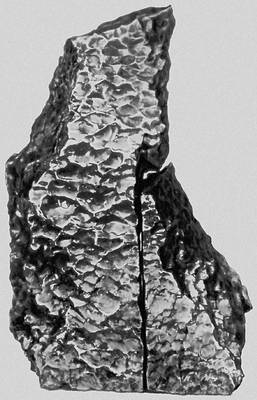

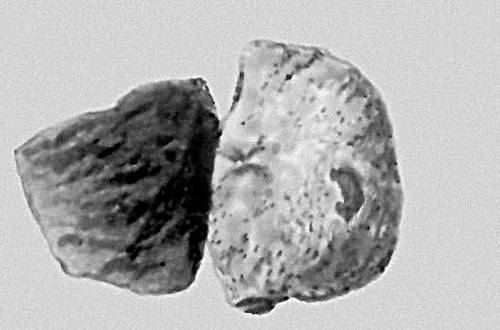

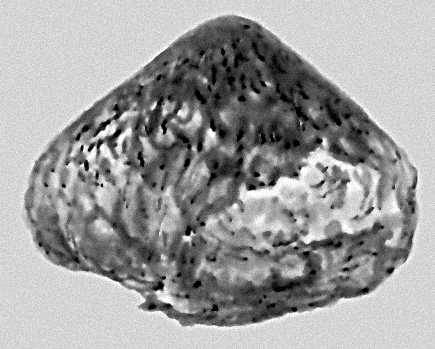

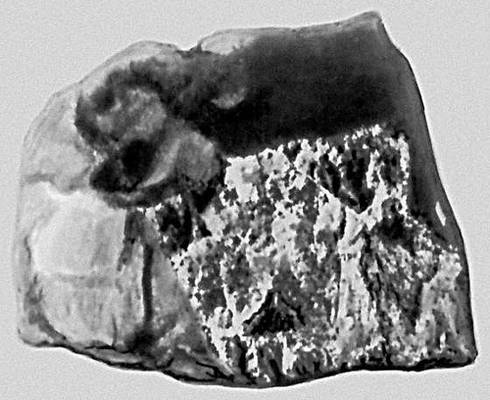

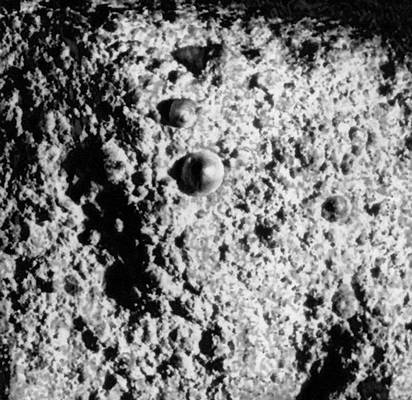

Общие сведения. М. подразделяются на три главных класса: железные, железокаменные и каменные, однако можно проследить непрерывный переход от одного класса к другому. Характерные признаки М.: угловатая форма со сглаженными выступами, кора плавления, покрывающая в виде тонкой оболочки М. (рис. 1) и своеобразные ямки, называемые регмаглиптами (рис. 2). В изломе каменные М. имеют пепельно-серый цвет, реже - чёрный, или - почти белый (рис. 3). Обычно видны многочисленные мелкие включения никелистого железа белого цвета и минерала троилита бронзово-жёлтого цвета; нередко бывают видны тонкие тёмно-серые жилки. Железокаменные М. содержат значительно более крупные включения никелистого железа. После полировки поверхность железных М. приобретает зеркальный металлический блеск. Иногда падают М., имеющие более или менее правильную конусообразную, т. н. ориентированную, форму (рис. 4) или многогранную, напоминающую форму кристалла. Такие формы возникают в результате атмосферной обработки (дробления и абляции) метеорного тела во время движения в атмосфере.

М. получают названия по наименованиям населённых пунктов или географических объектов, ближайших к месту их падения. Многие М. обнаруживаются случайно и обозначаются термином "находка", в отличие от М., наблюдавшихся при падении и называемых "падениями".

М. имеют размеры от немногих мм до нескольких м и весят, соответственно, от долей г до десятков т. Самый крупный из уцелевших от раскола - железный метеорит Гоба, найденный в Юго-Западной Африке в 1920, весит около 60 т. Второй по размерам - железный метеорит Кейп-Йорк, найденный в Гренландии в 1818, весит 34 т. Известно около 35 М., масса каждого из которых превосходит 1 т.

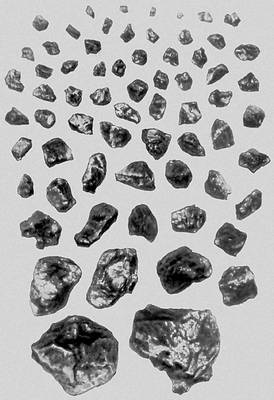

Вследствие дробления метеорных тел одновременно падает группа М., в которой число отдельных М. достигает десятков, сотен и даже тысяч. Такие групповые падения называют метеоритными дождями (См. Метеоритный дождь) (рис. 5), причём каждый метеоритный дождь считается за один М. В Приморском крае СССР 12 февраля 1947 выпал Сихотэ-Алинский железный метеоритный дождь (см. Сихотэ-Алинский метеорит) общей массой около 70 т. Ещё раньше, 30 июня 1908, в центральной части Сибири наблюдалось явление, предположительно вызванное падением и взрывом т. н. Тунгусского метеорита (См. Тунгусский метеорит). Ежегодно на Землю выпадает не менее тысячи М. Однако многие из них, падая в моря и океаны, в малонаселённые места, остаются необнаруженными. Только 12-15 М. в год на всём земном шаре поступают в музеи и научные учреждения (см. табл.).

На территории СССР до 1 января 1974 было собрано 146 М. (падений и находок).

Число метеоритов, зарегистрированных к 1 января 1966 (по М. Хею)

Явления, сопровождающие падения метеоритов. Падения М. на Землю сопровождаются световыми, звуковыми и механическими явлениями. По небу стремительно проносится яркий огненный шар, называемый Болидом, сопровождаемый хвостом и разлетающимися искрами. По пути движения болида на небе остаётся след в виде дымной полосы. След, первоначально прямолинейный, быстро искривляется под влиянием воздушных течений, направленных на разных высотах в разные стороны, и принимает зигзагообразную форму (рис. б). Ночью болид освещает местность на сотни километров вокруг. Через несколько десятков секунд после исчезновения болида раздаются удары, подобные взрывам, за ними следует грохот, треск и постепенно затихающий гул, вызываемые ударными (баллистическими) волнами. Вдоль проекции траектории болида на земную поверхность ударные волны иногда вызывают более или менее значительное сотрясение грунта и зданий, дребезжание и даже раскалывание оконных стекол, распахивание дверей и т.д.

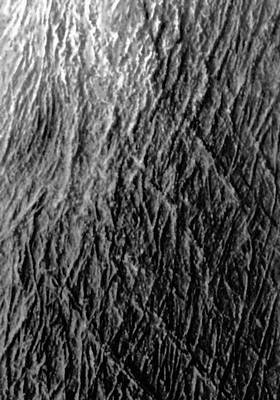

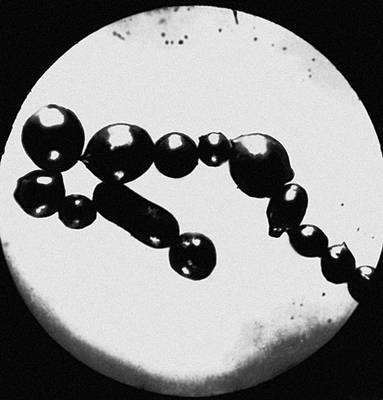

Появление болида вызывается вторжением в земную атмосферу метеорного тела, скорость которого достигает полутора и более десятков км/сек. Вследствие сопротивления воздуха метеорное тело тормозится, кинетическая энергия его переходит в теплоту и свет. В результате поверхностные части метеорного тела и образующаяся вокруг него воздушная оболочка нагреваются до нескольких тысяч градусов. Вещество метеорного тела вскипает, испаряется, а частично в расплавленном состоянии срывается воздушными потоками и разбрызгивается на мельчайшие капельки (рис. в), немедленно затвердевающие и превращающиеся в шарики метеорной пыли (рис. г). Из продуктов, образуемых в результате этого процесса (называется абляцией), формируется пылевой след болида. Метеорное тело начинает светиться на высоте около 130-80 км, а на высоте 20-10 км его движение обычно полностью затормаживается (см. схему). В этой части пути, называемой областью задержки, прекращаются нагревание и испарение метеорного тела (его обломков), болид исчезает, а тонкий расплавленный слой на поверхности обломков быстро затвердевает, образуя кору плавления. Под микроскопом на коре обнаруживаются сложная структура, в которой отражён след воздействия атмосферы; часто наблюдаются струйки (рис. д), разбрызганные капли и пористая или шлакообразная структура коры. После области задержки тёмные, покрытые затвердевшей корой обломки метеорного тела падают почти отвесно под влиянием притяжения Земли. Падая, они остывают и при достижении грунта оказываются только тёплыми или горячими, но не раскалёнными. При встрече М. с поверхностью Земли образуются углубления, размеры и форма которых зависят в значительной мере от скорости падения М. (см. Метеоритные кратеры). Зарегистрировано около 40 случаев попаданий М. в строения, при которых, однако, никаких существенных разрушений не произошло.

Химический состав. В М. не содержится каких-либо новых, неизвестных на Земле, химических элементов, и в то же время в них обнаружены почти все известные элементы. Наиболее распространёнными химическими элементами в М. являются: Al, Fe, Ca, О, Si, Mg, Ni, S. Химический состав отдельных М. может значительно отклоняться от среднего. Так, например, содержание Ni в железных М. колеблется от 5 до 30\% и даже более. Среднее содержание в М. драгоценных металлов и редких элементов (в г на 1 т вещества М.): Ru10, Rh5, Pd10, Ag5, Os3, lr5, Pt20, Au5. Установлено, что содержание некоторых химических элементов тесно связано с содержанием других элементов. Так, оказалось, что чем выше содержание Ni в М., тем меньше в нём Ga, и т.п. Изотопный состав многих исследовавшихся химических элементов М. оказался тождественным изотопному составу тех же элементов земного происхождения. Наличие в М. радиоактивных химических элементов и продуктов их распада позволило определить возраст вещества, слагающего М., оказавшийся равным 4,5 млрд. лет. В межпланетном пространстве М. подвергаются воздействию космических лучей, и в них образуются стабильные и нестабильные космогенные изотопы. По их содержанию определён т. н. космический возраст М., т. е. время их самостоятельного существования, составляющее для разных экземпляров от немногих миллионов до сотен миллионов лет. Измерения космогенных изотопов позволяют также определять земные возрасты давно упавших М., т. е. промежутки времени с момента падения М. на Землю, достигающие десятков и сотен тысяч лет.

Содержание в М. космогенных изотопов, а также присутствие треков, образуемых частицами высоких энергий, позволяют изучать вариации интенсивности космических лучей в пространстве и во времени, а также определять первичные (до падения на Землю) массы М.

Минеральный состав. В отличие от химического, минеральный состав М. своеобразен: в М. обнаружен ряд неизвестных или очень редко встречающихся на Земле минералов. Таковы: шрейберзит, добреелит, ольдгамит, лавренсит, меррилит и др., которые присутствуют в М. в незначительных количествах. За последние годы в М. открыто несколько десятков новых, ранее неизвестных минералов, многие из которых названы по имени метеоритологов, например: фаррингтонит, юриит, найнинджерит, криновит и др. Наличие этих минералов указывает на своеобразие условий образования М., отличающихся от условий, при которых образовались земные горные породы. Наиболее распространёнными в М. минералами являются: никелистое железо, оливин, пироксены - безводные силикаты (энстатит, бронзит, гиперстен, диопсид, авгит) и иногда плагиоклаз.

Некоторые специфические метеоритные минералы, например лавренсит, очень нестойки в условиях Земли и быстро вступают в соединения с кислородом воздуха. В результате на М. появляются обильные продукты окисления в виде ржавых пятен, что приводит к разрушениям М. В некоторых редких типах М. присутствует кристаллическая космическая вода, а в других, столь же редких М. встречаются мелкие зёрна алмаза. Последние представляют собой результат ударного метаморфизма, которому подвергся М. В М. были выделены разные газы, встречающиеся в разных количественных соотношениях. Минеральный состав М. убедительно свидетельствует об общности происхождения М. различных классов и типов.

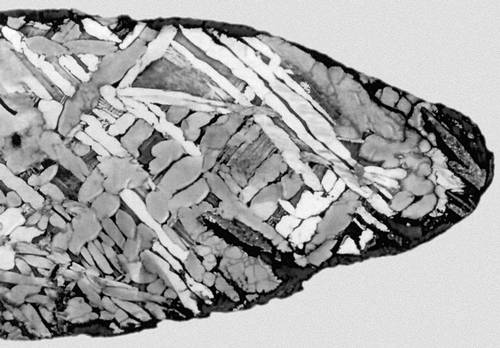

Структура метеоритов. Отполированные и протравленные раствором азотной или какой-либо др. кислоты поверхности большинства железных М. показывают сложный рисунок, называемый видманштеттеновыми фигурами. Этот рисунок состоит из пересекающихся полосок-балок, окаймленных узкими блестящими лентами. В отдельных промежуточных участках наблюдаются многоугольные площадки-поля (рис. е). Видманштеттеновы фигуры появляются в результате неодинакового действия травящего раствора на поверхность М. Дело в том, что никелистое железо состоит из двух фаз-минералов: камасита с малым содержанием Ni и тэнита с высоким содержанием Ni. Поэтому балки, состоящие из камасита, травятся сильнее, чем поля, заполненные тонкой механической смесью зёрен камасита и тэнита. Узкие ленты, окаймляющие балки и состоящие из тэнита, совсем не поддаются травлению. Балки-пластинки камасита расположены в М. вдоль плоскостей восьмигранника (октаэдра). Поэтому М., в которых обнаруживаются видманштеттеновы фигуры, называемые октаэдритами. Реже встречаются железные М., состоящие целиком из камасита и показывающие при травлении тонкие параллельные линии, называемые неймановыми (рис. ж). Внутренняя микроструктура таких М. показывает кристаллическое сложение по кубу, шестиграннику (гексаэдру). Поэтому этот тип М. называется гексаэдритами. Столь же редко встречаются железные М. (Атакситы), которые не показывают никакого рисунка; они содержат наибольшее количество Ni. Железокаменные М. (Палласиты) представляют собой как бы железную губку, пустоты которой заполнены прозрачным минералом жёлто-зелёного цвета - оливином. Другой тип железокаменных М., называется мезосидеритами (См. Мезосидериты), в изломе показывает обильные включения никелистого железа в основной каменистой массе. Каменные М. подразделяются на две основные группы. Одну группу, объединяющую около 85\% падений каменных М., составляют М., в которых присутствуют своеобразные шарики, называемые Хондрами, размерами от микроскопических зёрен до горошины (рис. з). Хондры представляют собой, по-видимому, быстро затвердевшие капли. М. этой группы назыывают Хондритами. Вторая, значительно более редкая группа заключает в себе М., совершенно не содержащие хондры и называемые Ахондритами.

Происхождение метеоритов. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой М. представляют собой обломки малых планет (См. Малые планеты). Установлено, что метеорные тела движутся по эллиптическим орбитам, подобным орбитам малых планет. Огромное количество мелких малых планет, диаметром много меньше километра, составляют группу, переходную от малых планет к метеорным телам. Вследствие соударений, происходящих между мелкими малыми планетами при их движении, идёт непрерывный процесс их дробления на всё более мелкие части, пополняющие состав метеорных тел в межпланетном пространстве. М. являются образцами твёрдого вещества внеземного происхождения, доступными для непосредственного изучения и доставляющими многообразную информацию о ранней стадии образования Солнечной системы и её дальнейшей эволюции. Т. о. изучение М., открывающее всё новые и новые факты, имеет важное космогоническое значение. Оно имеет также значение и для изучения глубинных частей Земли.

Некоторые исследователи относят к М. и Тектиты, своеобразные стеклянные тела, которые находят в разных местах земной поверхности. Однако условия образования тектитов и вообще их природа отличают их от М. См. также Метеоритика.

Лит.: Кринов Е. Л., Основы метеоритики, М., 1955; Мэйсон Б., Метеориты, пер. с англ., М., 1965; Вуд Дж., Метеориты и происхождение солнечной системы, пер. с англ., М., 1971; Заварицкий А. Н., Кваша Л. Г., Метеориты СССР, М., 1952; Метеоритика. Сб. ст., в. 1-30, М., 1941-70; Heide P., Kleine Meteoritenkunde, В., 1957; The Solar System, ed. G. P. Kniper, B. Middlehurst, v. 4, [N. Y.], 1963; Hey М. Н., Catalogue of Meteorites, 3 ed., L., 1966.

Е. Л. Кринов.

Железный метеорит Богуславка, состоящий из двух частей, общей массой 257 кг, упавший 18 октября 1916 в Приморском крае. Видны резко выраженные регмаглипты.

Каменный метеорит Старое Борискино (слева), упавший 20 апреля 1930 в Оренбургской обл., и каменный метеорит Старое Песьяное (справа), упавший 2 октября 1933 в Курганской обл. В изломах видно чёрное внутреннее вещество у первого метеорита и светло-серое - у второго.

Каменный метеорит Каракол, массой 2,8 кг, упавший 9 мая 1840 в Семипалатинской обл. Метеорит имеет конусообразную (ориентированную) форму.

Каменный метеорит Венгерово, массой около 10 кг, упавший 11 октября 1950 в Новосибирской обл. Видна тонкая кора плавления, покрывающая метеорит, и пепельно-серое внутреннее вещество на поверхности излома.

Обломки каменного метеоритного дождя, выпавшего 26 декабря 1933 в Ивановской обл. Всего собрано 97 экземпляров, общей массой 49 кг.

Поверхность раскола каменного метеорита (хондрита) Саратов, упавшего 6 октября 1918; видны отдельные хондры разного размера.

Неймановы линии на протравленной поверхности железного метеорита Богуславка.

Видманштеттовы фигуры на протравленной поверхности железного метеорита Чабанкол, найденного в 1938 в Новосибирской обл.

Струйчатая структура коры плавления, наблюдаемая на поверхности железного метеорита Репеев Хутор, упавшего 8 августа 1938 в Астраханской области.

Шарики, капельки и другие частицы пылевого следа, извлеченные из грунта в районе падения Сихотэ-Алиньского метеоритного дождя.

Разбрызганные капли на поверхности одного из экземпляров Сихотэ-Алиньского железного метеоритного дождя.

Пылевой след, оставшийся по пути движения болида, наблюдавшегося 19 октября 1941 на Чукотке (через полчаса после пролета). Фотоснимок Д. Дебабова.

Пылевой след, оставшийся по пути движения болида, наблюдавшегося 19 октября 1941 на Чукотке. Фотоснимок Д. Дебабова.

Схема траекторий метеоритов в земной атмосфере.

Wikipedia

Метеорит

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Большинство найденных метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн (крупнейший из найденных метеоритов — Гоба, масса которого, по подсчётам, составляла около 60 тонн). Полагают, что в сутки на Землю падает 5—6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год.

Ejemplos de uso de Метеориты

1. - Почему метеориты перестали бомбардировать Землю?

2. Два самых известных - Тунгусский и Аризонский метеориты.

3. Похоже, метеориты стали активно атаковать космические объекты.

4. Вернадского РАН: - Конечно, метеориты везли для продажи.

5. - Метеориты бывают разными по химическом составу.

![регмаглиптами]] регмаглиптами]]](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Murnpeowie meteorite.jpg?width=200)

![[[Уилламетт (метеорит)]] [[Уилламетт (метеорит)]]](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Willamette Meteorite AMNH.jpg?width=200)

![Аризоне]] (1,2 км) Аризоне]] (1,2 км)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Meteorcrater.jpg?width=200)